Hochwasserschutz

Schwankende Pegelstände der Fließgewässer gehören zum normalen Verhalten in Anbetracht von jahreszeitlichen Abflussschwankungen. Doch diese regelmäßigen Naturereignisse können durch Ansiedlungen in unmittelbarer Flussnachbarschaft zu Naturkatastrophen heranwachsen. Fehlende Überschwemmungsgebiete, zu starker Verdichtungsgrad des Untergrundes und Landschaften ohne Wasserrückhalt sind nur einige Beispiele, wie der Mensch seine Umwelt vereinnahmt hat. Doch auch außerhalb unserer Flüsse kann es infolge von Starkregenereignissen zu großflächigen Überschwemmungen kommen. Schäden an Bausubstanz, an Straßen, Brücken und Tunneln sowie Tier- oder gar Menschenverluste sind nur einige Beispiele der negativen Folgen für uns. Hochwasserereignisse wie im Jahr 2013 an der Weißen Elster, Pleiße und Saale oder die Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren in Thüringen zeigen allerdings die Notwendigkeit auf, uns stärker vor Hochwasser zu schützen. Durch ein umfassendes Hochwasserrisikomanagement sollen die Schäden in der Nähe der großen Gewässer so gering wie möglich gehalten werden.

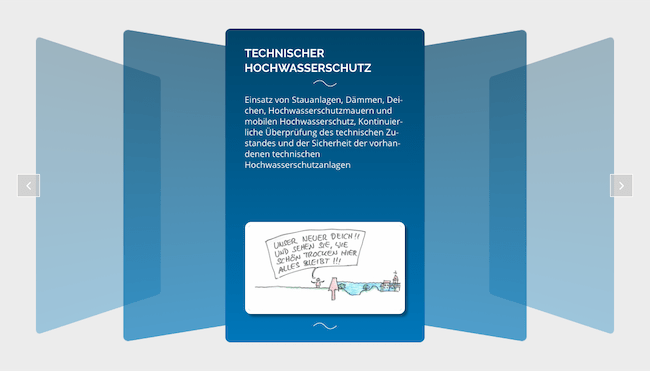

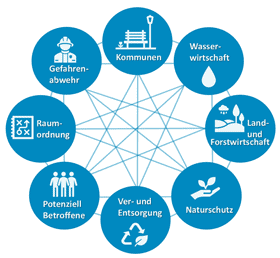

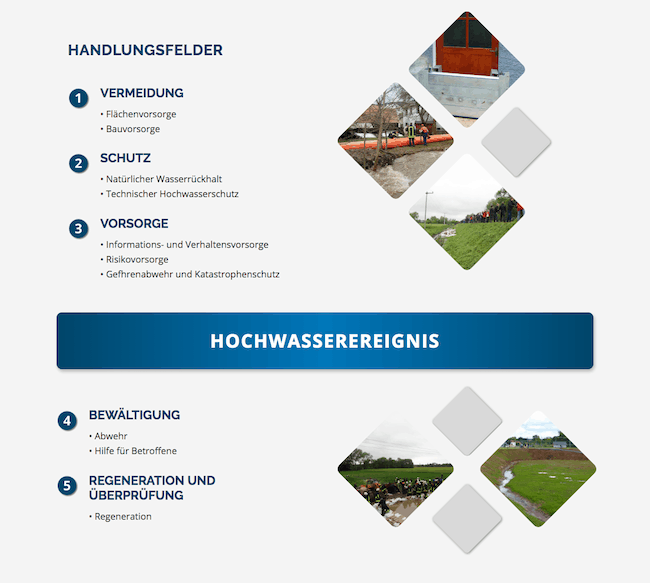

Für einen nachhaltigen Umgang mit den Risiken eines Hochwassers müssen alle Phasen, vor, während und nach einem Hochwasserereignis einbezogen werden. Dazu gehören die nachfolgend aufgeführten Handlungsfelder.

HANDLUNGSFELDER

Hochwasserereignis

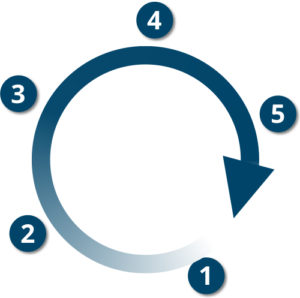

Das Landesprogramm Hochwasserschutz enthält Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements zur Vermeidung, zum Schutz, zur Vorsorge, zur Regeneration sowie zur Überprüfung. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermeidung möglicher Hochwasserschäden. Schäden können z. B. durch Bauverbote oder hochwasserangepasstes Bauen von Wohnhäusern verringert oder gar vermieden werden. Das Landesprogramm Hochwasserschutz unterscheidet für die Vermeidung von möglichen Hochwasserschäden folgende Handlungsbereiche: